Lidikcyber.com, Medan – Berulang – ulang perdangan Narkotika diungkap oleh aparat penegak hukum lima tahun belakangan ini, menunjukan kepada masyarakat peredaran jaringan narkoba internasional dalam konfrensi pers nya, kalau di total, mencapai ton jumlah narkotika yang dipaparkan.

Namun, itu bukan lah suatu keberhasilan melainkan fakta bahwa kita mundur ke dua abad yang lalu, dimana peredaran narkotika jenis Opium (candu) atas kendali pemerintah kolonial belanda (voc, opium socity) di Sumatera Timur (Sumut) di awal tahun 1677 dulu.

Melihat fakta barang bukti narkotika yang banyak diungkap oleh aparat penegak hukum, wajar dalam benak pikiran kita terlintas kok bisa begitu banyak narkotika jenis shabu tersebut bisa masuk ke negeri ini begitu mudah.Pada hal aparat penegak hukum yang di perairan pantai atau pun di lautan cukup mumpuni.uangkapan kekecewaan disampaikan A,Panjaitan Waka BEM Fakultaa Hukum UISU, Sabtu (27/09/25).

“Kalau kita buka lembaran catatan Sejarah, MvO, kolonial verslag, Mailrapport Arsip Nasional Republik Indinesia (ANRI) dan lainya,terkait sejarah di Sumut tentang jalur perdagangan atau pendistribusian narkotika opium zaman belanda dulu, tidak jauh berbeda dengan sekarang, tetap melalu selat malaka dan garis pantai sepanjang pulau sumatera.Hanya saja yang membedakan jenis narkotikanya dan hukum khusus yang mengatur larangan tentang perdagangan nya dulu belum ada, kepentingan nya juga tetap sama, untuk keuntungan dan kekayaan pribadi, sudah pasti rakyat kalangan bawah juga lah yang menjadi korban dari peredaran narkotika itu. Terhentinya perdangan dan peredaran narkotika dulu itu, khususnya di Sumut disebabkan perang dunia ke II tahun 1942. Benarkah aparat penegak hukum kita serius dalam pemberantasan narkotika di negara ini ? Sementara pintu jalur masuknya barang haram nan jahaman itu perairan pantai Sumatera tidak di tutup total”.sebut A,Panjaitan dengan nada kesal.

Mari kita telisik sedikit mengenai opium di Sumatra Timur (Sumut) pada masa kolonial yang masih jarang membahas opium secara khusus, meskipun opium sangat erat kaitannya dengan kehidupan kuli perkebunan. Penelitian lebih memfokuskan ekonomi, kapitalisme, relasi majikan kuli, hukum bisnis, etnisitas, pers, agraria, hingga revolusi sosial 1946 dan arsitektur kota.

Padahal, opium berperan penting sebagai sarana kontrol kolonial terhadap kuli. Sebelum masa perkebunan (1863), opium sudah dikenal masyarakat lokal Deli melalui perdagangan, dipasok dari Levant, India, Afghanistan, dan disalurkan lewat Penang serta Singapura. Awalnya, perdagangan dikelola penguasa lokal, namun setelah Pemberontakan Sunggal (1873–1878), monopoli dicabut dan diserahkan kepada orang China melalui mekanisme tender, lalu diganti dengan sistem opiumregie (dinas opium) di bawah pengawasan pemerintah kolonial.

Bagi kuli, opium berfungsi sebagai analgesik untuk mengurangi rasa sakit akibat kerja berat. Opium bahkan dijadikan alat pembayaran (opium geld). Pemerintah kolonial memperoleh pemasukan besar, di mana dari Deli saja opium menyumbang 8% devisa, dan secara nasional 13%. Penjualan dilakukan melalui loket resmi di tiap kecamatan, dikelola mantri candu, dengan pembagian retribusi bagi daerah, keresidenan, dan pemerintah pusat.

Opium berasal dari tanaman poppy (Papaver somniferum), dikenal sejak 4000 SM di Sumeria dan Mesir, lalu menyebar ke Yunani, Arab, Cina, hingga Asia Tenggara. Efek adiktifnya telah lama diketahui, dan bangsa Inggris kemudian memonopoli produksi opium di India melalui East India Company, mengekspornya ke China, Jawa, dan Asia Tenggara. Monopoli ini memicu dua Perang Opium di China (1839–1842 dan 1858–1860) yang memperluas dominasi Inggris di Asia.

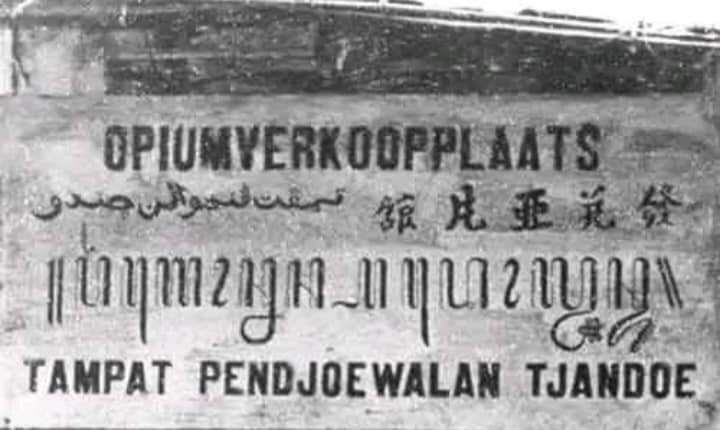

Perdagangan opium di Asia, termasuk di Nusantara, bukanlah fenomena asli Asia, melainkan diperkenalkan dan dikapitalisasi oleh perusahaan-perusahaan Eropa seperti VOC, EIC, dan French East India Company. Di Hindia Belanda, VOC memonopoli opium sejak abad ke-17 dan mengembangkan mekanisme distribusi yang kompleks, mulai dari amphieon society, opium directie, pachtstelsel, hingga opiumregie dengan loket resmi dan petugas mantri candu. Sistem ini dirancang untuk menambah pendapatan kolonial, dengan opium menyumbang 10–13 persen devisa negara.

Opium menjadi komoditas penting bagi masyarakat lokal dan kuli perkebunan, karena efek adiktifnya membantu menahan rasa sakit dan kelelahan akibat kerja berat. Distribusi opium dilakukan secara formal melalui lelang dan tender, namun tingginya permintaan mendorong perdagangan gelap dan penyelundupan di sepanjang garis pantai.

Dengan kata lain, opium tidak hanya berfungsi sebagai barang dagangan, tetapi juga sebagai instrumen kontrol sosial dan ekonomi kolonial, sekaligus menimbulkan praktik perdagangan rahasia yang tersebar di wilayah Nusantara. Kajian ini menyoroti peran opium secara khusus di Deli, terutama kaitannya dengan kondisi dan kehidupan kuli perkebunan, yang sebelumnya kurang mendapat perhatian dalam literatur sejarah kolonial.

Sumber utama penelitian berasal dari arsip kolonial, termasuk risalah dewan, catatan daerah jajahan, korespondensi, lembaran negara, serta surat kabar, baik fisik maupun digital di ANRI. Sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan publikasi resmi yang membahas opium. Kajian ini menekankan sejarah sosial, mengaitkan data historis dengan konteks sosial dan kolonial di Sumatera Timur, serta memperhatikan konsep waktu, kontinuitas, dan perubahan untuk memahami peristiwa sejarah secara menyeluruh.

Sebelum dan selama masa kolonial, perdagangan opium di Sumatera Timur, khususnya Deli dan Asahan, dikuasai oleh jaringan pedagang besar The Big Five dari Penang yang bekerja sama dengan elite lokal Hakka. Mereka memonopoli distribusi opium dan memanfaatkan sistem revenue farming, menjadikan opium sebagai sumber pendapatan strategis bagi kolonial Belanda.

Di tingkat lokal, masyarakat Karo, Melayu, dan beberapa penguasa lokal seperti Toean Sipoerba juga terlibat sebagai bandar sekaligus konsumen opium. Distribusi opium dilakukan melalui Opiumregie, yang pada puncaknya menyumbang sekitar 15 persen dari total pendapatan pemerintah kolonial setara 30 juta gulden per tahun dan tetap stabil bahkan saat krisis ekonomi 1930.

Dengan demikian, opium bukan sekadar komoditas perdagangan, tetapi juga instrumen ekonomi dan kontrol sosial yang mendukung stabilitas fiskal kolonial serta mengikat masyarakat lokal dalam jaringan monopoli kolonial.

Sepanjang periode 1925–1929, opium menjadi sumber devisa terbesar di Deli, dengan pendapatan tahunan mencapai puluhan ribu gulden. Distribusi opium dikuasai pedagang berlisensi dan tidak berlisensi, didominasi oleh orang China, sementara penduduk pribumi memiliki akses terbatas. Pengalihan monopoli opium dari datuk tradisional ke pedagang China memicu konflik lokal, termasuk Pemberontakan Sunggal (1873 – 1878), dan melemahkan posisi ekonomi kepala adat di pedalaman.

Konsumsi opium meluas di perkebunan dan pedalaman, terutama di kalangan kuli, yang sering menggunakan opium untuk mengatasi kelelahan dan sakit akibat kerja berat. Momen pembayaran gaji dan gratifikasi kerap disertai perjudian, hiburan, serta perdagangan opium dan prostitusi, sehingga kuli mudah jatuh ke jerat utang dan kemiskinan. Dengan demikian, opium bukan hanya komoditas ekonomi kolonial, tetapi juga alat sosial yang memengaruhi kehidupan sehari-hari kuli dan struktur ekonomi lokal.

Kehidupan kuli perkebunan di Sumatera Timur pada era kolonial identik dengan penindasan dan perlakuan tidak manusiawi. Mereka digambarkan sebagai buruh murah yang selalu dibayang-bayangi teror, penganiayaan, hingga hukuman kejam. Kritik para penulis dan tekanan internasional akhirnya mendorong penghapusan bertahap sistem poenale sanctie, meski relasi majikan buruh tetap sarat eksploitasi.

Candu opium menjadi instrumen kolonial dalam mengendalikan tenaga kerja, Dengan dalih pengobatan hingga hiburan, opium justru menjebak buruh dalam lingkaran kecanduan, penderitaan, dan ketidak berdayaan. Diperkirakan, pada tahun 1930 konsumen opium mencapai 1.173.912 dari total populasi penduduk 1.956.521 sekitar (60%) diperoleh angka lebih dari separuh populasi Sumatera Timur menjadi konsumen opium. Praktik ini menunjukkan bagaimana perkebunan, yang dijuluki dollarland atau penghasil “daun emas”, tidak hanya menjadi mesin ekonomi kolonial, tetapi juga meninggalkan warisan sosial yang kelam dan berkepanjangan, bahkan setelah perdagangan opium resmi dihentikan pada 1942.(red)

Penulis : A,Panjaitan

Jenis : Historical Fiture

Sumber :

Abdullah, T. (2016). Historiografi dalam Denyut Sejarah Bangsa. Kalam: Jurnal Kebudayaan, 28, 1–26. Anderson, J. (1824). An Exposition of the Political and Commercial Relations of the Government of Prince of Wales Island with the States on the East Coast of Sumatrafrom Diamond Point to Siack. Prince of Wales Island: William Cox.

Anderson, J. (1840). Acheen and the Ports on the North and East Coast of Sumatra with incidental Notices of the Trade in the Eastern Seas and the Aggression of the Dutch. London: W.H. Allen.

Anderson, J. (1971). Mission to the East Coast of Sumatra in 1823. Kuala Lumpur: Oxford in Asia Historical Reprints.

Bailey, W. (2000). Opium and Empire: Some Evidence from Colonial-Era Asian Stock and Commodity Markets. Journal of Southeast Asian Studies, 32(2), 173–193. https://doi.org/10.1017/S002246340100008X

Baud, J. C. (1853). Proeve van eene Geschiedenis van het Handel en het Verbruik van Opium in Nerderlandsch Indie. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 1(1), 79–220. https://doi. org/10.1163/22134379-90001206.

Besluit van den Gouverneur-Generaal. (1919). Opiumaanvoerordonantie met Toelich-ting, Staatblads No. 34, 1918 en No. 3, 1919. Weltevreden: Electrische Drukkerij F. B. SMITS.

Bevervoorde, K.Th.E. van. (1892). Een bezoek aan de Bataksche hoogvlakte. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 41(1),609–621. https://doi.org/10.1163/ 22134379-90000189

Bool, J. H. (1904). De practijk der koelie-ordonannantie. Amsterdam: Hoverer & Wormser.

Bool, J. H. (1930). De Chineesche Emigratie naar Deli. Utrech: Oostkust van Sumatra-Instituut.

Bose ed, S. (1994). Credit, Markets, and the Agrarian Economy of Colonial India. Cambridge: Cambridge University Press.

Breman, J. (1997). Menjinakkan Sang Kuli: Politik Kolonial Pada Awal Abad ke-20. Jakarta: Grafiti.

Brenner, J. F. von. (1894). Besuch be den Kannibalen Sumtras: erste Durchque-rung der unabhangigen Batak-Lande. Wurzburg: Woerl.

Broersma, R. (1919). Ooskust van Sumatra: I. De ontluiking van Deli. Batavia: Javasche Boekhandel de Drukkerij.

Bruin, A. G. de. (1918). De Chinezeen ter Ooskust van Sumatra. Leiden: Oostkust van Sumatra-Instituut.

Buiskool, D. A. (2009). The Chinese Commer-cial Elite of Medan, 1890-1942: The Penang Connection. JMBRAS, 82(2), 113–129.

Clemens et al, A. H. . (1986). Het belang van de buitengewesten: Economische ex-pansie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands Indie 1870-1942. Amsterdam: NEHA.